|

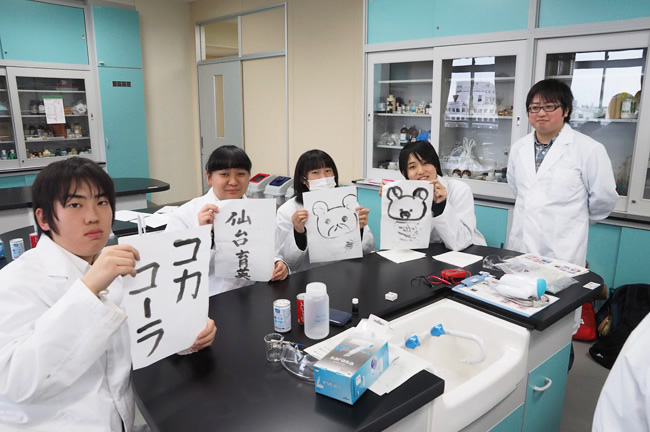

カーボンナノチューブが入った“ナノ墨汁”を使って電気を通す和紙を作製します。生徒たちは好きな文字や絵を筆で描き、テスターと呼ばれる計器を使って、ナノ墨汁を塗った部分に電気が通ることを確かめました。

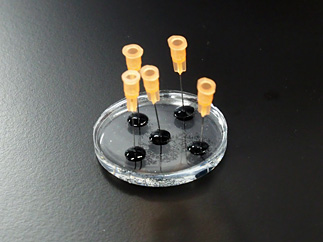

先ほど習字をした和紙と同じように、ナノ墨汁を使って電気を通す小さな和紙を作り、それに正極として使う酵素と負極として使う酵素をカーボンナノチューブにくっつけ、酵素電極を作ります。

|

|

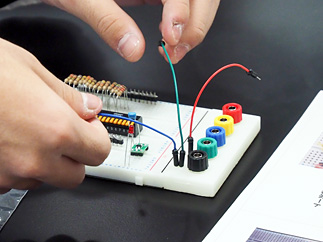

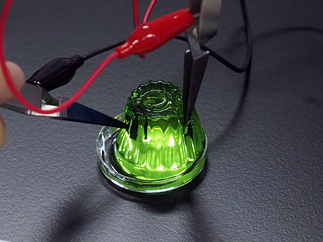

| ▲電池評価回路を組み立てます。乾電池に繋いだLEDが点灯すれば、きちんと組み上がっている証拠です |

発電性能の高い電池をつくれた班は…?

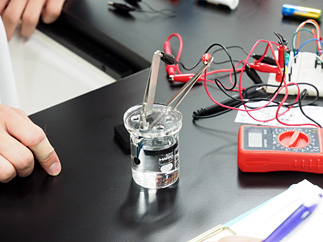

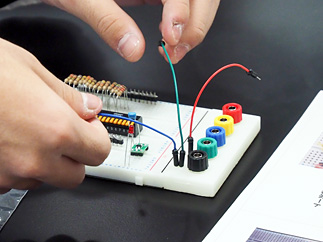

作製した酵素電極をグルコース溶液に入れ、電池評価回路、テスターとつなぎあわせます。電池評価回路のスイッチを入れて、電圧を測定…。各班で発電性能が高い順にランキングが発表される「酵素で発電コンテスト」を行う、という説明で生徒たちも気合いが入ります。結果、1位の班が西澤先生から「昨年も含めて何度かおこなっていますが、今までで一番良い値」だと言っていただきました。

3種類の清涼飲料水で発電してみよう

テーブルに並べられたのは、コカコーラ、カルピスウォーター、ゼロカロリーコーラの3種類の清涼飲料水。グルコース溶液の代わりにジュースを入れて、LEDライトが点滅するかどうかを調べます。点滅の間隔が早いほどグルコースの濃度が高く、多くの電流が流れているので、目で確認することができました。ところがゼロカロリーコーラのみ発電しません。グルコースが含まれていないので、酵素が働かないのです。

最後に、「意外なもので発電しましょう」と出てきたのは、色とりどりのゼリー。電極を差し込むと「(LEDが)光った!」と生徒たちは喜びの声をあげていました。

|